解读“白手空拳”的文化内涵与象征意义

“白手空拳”是一个充满画面感的成语,字面意思是“空着手、赤着拳”,形容一个人毫无凭借、全凭自身能力奋斗的状态,它既可能体现初期的艰难,也可能暗含对坚韧精神的赞美,这一词语的深层含义与中国传统文化中“自力更生”“从无到有”的价值观高度契合。

从历史背景看,“白手空拳”常与创业、奋斗的故事相关联,古代许多寒门学子十年苦读,最终金榜题名;或商贾从摆地摊起家,逐步积累财富,这些叙事中,主人公往往没有家族背景或资源支持,却能通过个人努力逆天改命,成语中的“白”与“空”强化了“一无所有”的初始状态,而“手”与“拳”则暗喻行动力与拼搏精神。

在生肖文化中,某些动物因其习性或传说被赋予与“白手空拳”相似的特质,它们或擅长在逆境中生存,或具有极强的适应能力,甚至能通过智慧化劣势为优势,我们将聚焦三个最具代表性的生肖——鼠、虎、猴,探讨它们与这一成语的关联。

生肖鼠:以小博大的生存智慧

鼠在十二生肖中排名首位,其形象常被两极分化:既因偷食粮食遭人厌恶,又因机敏灵活备受推崇,鼠的生存哲学与“白手空拳”的核心高度一致。

无资源依赖的生存能力

鼠类通常生活在隐蔽的角落,缺乏猛兽的体力或鸟类的飞行能力,却能通过啃咬、打洞等技能在恶劣环境中存活,这种“从零开始”的适应性,恰如白手起家者面对困境时的灵活应变,民间故事中,鼠常以弱胜强,诗经·硕鼠》以鼠喻剥削者,反衬其难以被根除的顽强。

积累与转化的智慧

鼠有囤积食物的本能,这种“点滴积累”的策略与创业者初期资源整合的逻辑相似,传说中,鼠能预知灾难(如地震前异常行为),隐喻其对风险的敏锐嗅觉,现代社会中,许多企业家出身贫寒,却像鼠一样善于发现机会,逐步壮大自身。

文化符号的双重性

鼠的负面形象(如“鼠目寸光”)与正面特质(如“灵鼠纳福”)并存,恰恰呼应了“白手空拳”者的矛盾处境——既可能因资源匮乏被轻视,也可能因逆袭成功受敬仰,这种二元性使得鼠成为最具辩证色彩的生肖代表。

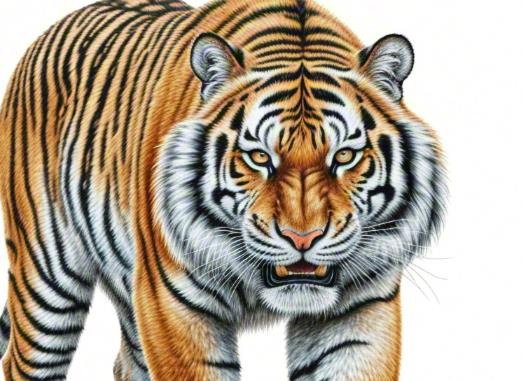

生肖虎:孤勇者的霸道与脆弱

虎作为百兽之王,看似与“白手空拳”的卑微起点无关,但其成长历程中隐藏的孤独与抗争,反而更深刻地诠释了这一成语的悲壮感。

独行侠的生存模式

虎是典型的独居动物,幼虎成年后即被母虎驱离领地,独自面对弱肉强食的丛林法则,这种“被迫独立”的生存状态,与人类社会中离乡背井、白手打拼的个体如出一辙,成语“虎落平阳”描述老虎失势后的窘境,恰似奋斗者遭遇挫折时的无奈。

力量与风险的并存

虎的威慑力源于其体格,但这也意味着更高的生存成本——需更大领地、更多猎物,现实中,许多创业者初期依赖个人能力快速崛起,却因后续资源不足陷入瓶颈,如同虎因生态破坏而濒危,这种“成也萧何,败也萧何”的特性,揭示了“白手空拳”背后的高风险性。

象征意义的矛盾

虎既是勇猛的符号(如“虎将”),也被视为凶险的化身(如“为虎作伥”),这种矛盾映射了奋斗者的两面性:成功时被赞为“孤胆英雄”,失败时则被贬为“鲁莽匹夫”,值得注意的是,虎的传说中常包含“蜕皮重生”母题(如印度神话中的虎神),暗喻白手起家者需经历多次蜕变才能立足。

生肖猴:智取胜于力敌的灵动哲学

猴的敏捷与机变,使其成为“白手空拳”语境中最具策略性的象征,它不依赖蛮力,而是通过智慧在资源竞争中脱颖而出。

模仿与创新的平衡

猴类擅长模仿人类行为,这种学习能力是“从零开始”的关键。《西游记》中的孙悟空无父无母,却通过观察习得七十二变,现实中,许多创业者初期模仿成熟模式,再逐步创新,形成独特竞争力。

群体协作中的个体崛起

猴群社会等级森严,但总有底层个体通过计谋逆袭(如年轻公猴挑战首领),这种“以小博大”的路径,类似草根创业者利用行业缝隙突围,成语“杀鸡儆猴”亦反映猴对风险的规避智慧——白手起家者需懂得审时度势。

文化原型的戏谑性

猴的形象常带幽默色彩(如“猴精”),这种戏谑削弱了奋斗的沉重感,暗示成功未必需要悲情叙事,四川谚语“猴儿扳包谷——扳一个丢一个”虽含贬义,却也揭示了一种试错策略:白手空拳者需敢于放弃无效投入。

生肖隐喻与人生启示

通过对鼠、虎、猴的分析,可见“白手空拳”绝非简单的状态描述,而是一种融合了韧性、智慧与风险的生存哲学,这三个生肖分别代表:

- 鼠的微观生存术——在资源匮乏中精打细算;

- 虎的宏观威慑力——以个人能力开辟空间;

- 猴的中观策略性——通过动态调整把握机遇。

值得注意的是,这三种特质并非割裂,历史上许多成功者兼具鼠的谨慎、虎的胆识与猴的变通,而“白手空拳”的真正魅力,或许正在于它揭示了生命的可能性——即使一无所有,仍可通过内在力量改写命运。

这一成语的当代意义或许超越了奋斗叙事本身,在物质过剩的时代,“白手空拳”反而成为一种精神回归:剥离外在依赖,重新发现人的本质价值,正如这三个生肖的启示:真正的起点,永远是自己。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|